1 引言

随着国家对于养老服务体系建设力度的不断加大,养老服务设施建设成为全社会的关注重点。在北京市养老服务体系“十二五”规划的推动之下,养老服务设施项目激增,特别是在老城区,以街道为单位发展小型养老服务设施,呈现出类型多样化、规模差异化、功能多元化和分布匀质化等特点,标志着中国养老宜居建设已经进入全面发展的阶段。近期笔者受邀承担了数项位于北京著名历史街区大栅栏街道的养老服务设施项目,虽然类型各异、规模不同,但是由于其均坐落在老城区的胡同中,建设背景相似,规划条件严苛,在设计理念和建设实施方面存在很强的特殊性。本文即是结合上述实践的反思,对于中国老城区养老宜居建设状况和发展趋势进行的初步研究。

2 老城区人口老龄化的发展特点

近期老城区养老设施建设项目激增的现象并非偶然,折射出中国社会对于养老服务设施的迫切需求和政府在此领域的大力扶持。

2.1 老年人口分布不均使老城区人口老龄化问题凸现

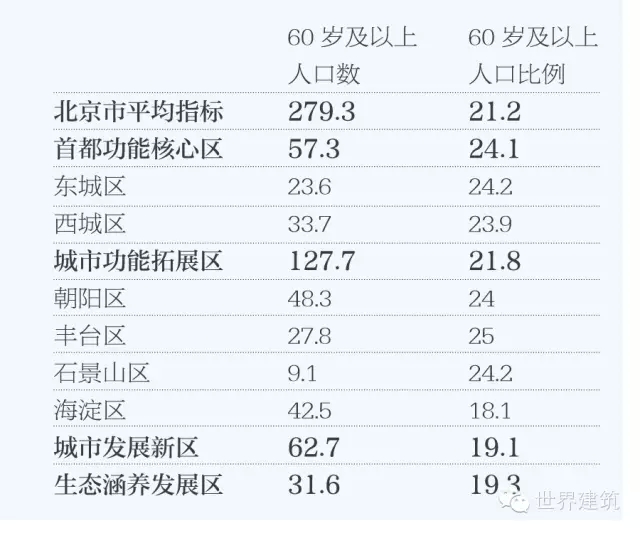

在中国人口老龄化快速发展的总体趋势之下,老年人口在城市不同区域往往呈现出分布不均的状态,即:中心城区老年人口比例普遍高于全市平均值,远郊区县比例则降至平均值以下(表1)。究其原因,中心城区一般建设年代较早,属于老城区,该区域内历史街区和老旧社区密集、居住人口相对稳定和近年来发展较慢等均是造成其老年人口比例偏高的重要原因。上述现象导致老城区人口老龄化问题尤为凸显,对于养老服务和设施建设的渴求非常强烈。

表1 2013年北京市不同区域及老城区户籍老年人口统计[1](单位:万,%)

2.2 现有设施条件落后使老城区面临严重的养老困境

(1)现有养老服务设施数量严重不足

按照北京市“9064”养老服务模式——90%的老年人采用居家养老方式,6%的老年人由社区提供养老服务,4%的老年人则入住养老机构进行养老。目前,由于老年人口众多,对于养老机构和养老床位的需求量巨大。北京市现有养老床位8.2万张[2],老年人口数量4%的机构养老指标存在较大的差距,其中以西城和东城为代表的几个老城区养老床位的缺口均在5000张以上[3]。同时,以日间照料中心为代表的社区“喘息式”养老服务设施则刚刚起步,远远不能满足社会的需求。

(2)现有养老服务设施分布与老年人意愿相背

居民养老意愿调查显示,老年人外迁养老意愿普遍较低,就近、就地养老需求量大。然而与之相对,现有养老机构则主要分布在远郊区县,呈现出中心老城区和远郊区县养老床位冷热不均、需求与供给严重脱节的不合理局面,导致远郊区县养老床位大量空置,而中心老城区则“一床难求”。以北京为例:目前位于五环外的养老床位占比约80%,而入住率则与之呈现反向分布,以西城为最高,入住率达67.79%,怀柔、延庆、门头沟和顺义入住率则均低于30%,其中怀柔为全市最低,仅为16.06%[4]。

(3)现有养老服务设施定位偏差导致有限资源浪费

总体说来,目前中国老年人群收入和积蓄普遍偏低,属于“未富先老”,这种现象在老城区更为突出,老年人群贫困化现象十分严重。同时,与健康老年人相比,需要全护理、半护理的老年人就近入住养老机构的意愿更加强烈。然而,现有条件较好的养老机构则普遍以高端、健康老年人为主要服务对象,定位的偏差进一步加剧了老城区养老服务设施资源的匮乏。

2.3 老年人口特点引发对于社会化养老服务的迫切需求

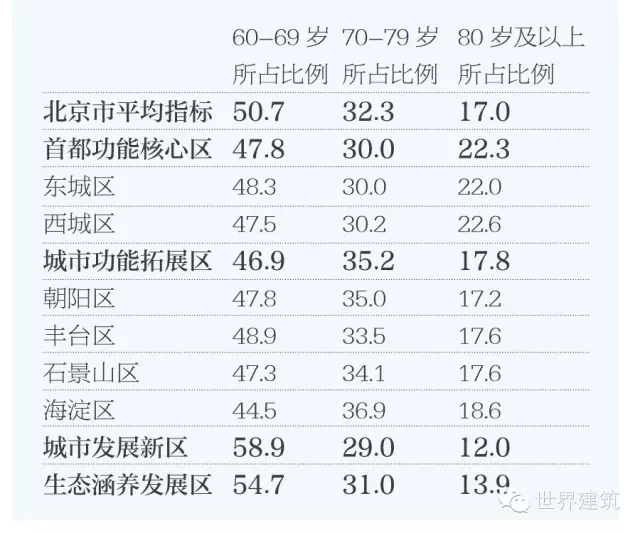

目前,老城区老年人空巢化和高龄化发展趋势明显(表2),老年人独居比例上升,近半数老年人不与子女同住,子女在养老服务中的作用下降。同时,随着高龄老年人比例的上升,需要全护理、半护理的老年人不断增加,对于社会化养老服务的需求尤为迫切。

表2 2013年北京市不同区域及老城区分年龄组户籍老年人口统计[1](单位:%)

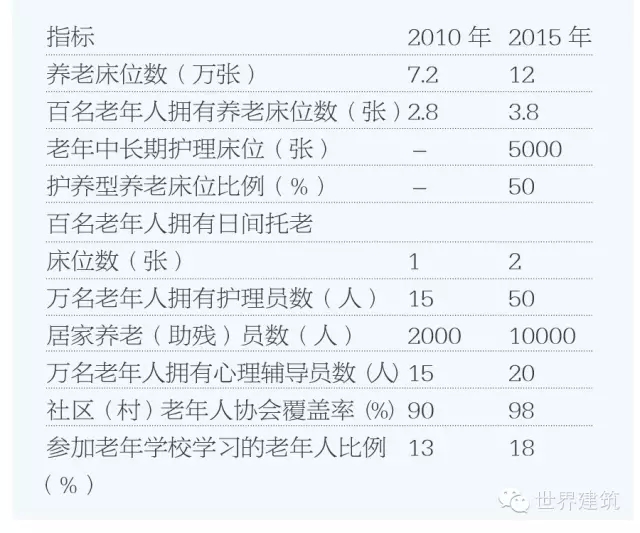

2.4 政府在老城区养老服务设施建设中发挥主导作用

目前,在老城区养老服务设施建设中,政府成为发展的主导力量,不仅明确了区县和街道的建设指标,而且还提供相应的政策优惠和扶持。“十二五”期间,北京市计划完成新增5万张养老床位的目标,使全市养老床位达到12万张,达到老年人口数量的3.8%。2014年北京市共建成养老照料中心102所,2015年还将继续建设50所[5],以期实现2016年全市322个街道乡镇全部覆盖养老照料服务。同时,政府还动员社会力量大力发展养老服务中心和日间照料中心,向周边的老年人提供助餐、助浴和助医等服务,完善社会养老的服务功能(表3)。

表3 北京市“十二五”期间养老服务发展主要指标[6]

3 老城区养老宜居建设的基础条件分析

总体说来,中国老城区养老体系经过多年建设,具备一定的基础条件。然而,由于人口稠密,空间条件复杂,在老城区进行养老宜居建设时更应加强对于现状的深入分析。

3.1 优势方面:以管理组织和服务体系为主的“软件”是老城区养老宜居建设的良好基础

首先,老城区基层管理体系成熟,以街道委员会和所辖社区居民委会所构成的基层组织形成了规模合理、布局均衡的管理网络,是养老宜居体系的良好组织基础。其次,老城区公共交通便利,商业服务系统相对成熟,构成较好的养老宜居生活服务网络。第三,现有基层卫生服务系统主要依托街道和社区分布,是养老宜居医疗康复服务的依托。第四,很多老年人世代生活在老城区,家庭成员来往方便,可以相互照应,密切的社会关系使老城区具备更好的互助养老基础,加强养老服务设施建设,完善就地养老条件契合老城区老年人的意愿和需求。

3.2 劣势方面:以空间环境和基础设施为主的“硬件”是老城区养老宜居建设的关键制约

首先,老城区现有住房陈旧、适老性差,居住环境存在许多安全隐患,现有大部分养老设施面积不足、基础条件落后,无法满足日益增长的社会需求。其次,由于老城区土地资源稀缺,严重制约了新建设施的规模,复杂的建设环境为设计工作带来巨大困难,施工难度和造价成本亦因此大幅增加。第三,老城区老年人普遍收入不高,经济拮据,因此养老设施的定位必须考虑其经济承受能力,充分体现经济性和适用性。

3.3 契机:发展社区型养老服务设施是老城区养老宜居建设的“重中之难”

综上所述,面对老城区居民对养老服务与设施建设的强烈需求,现有养老体系呈现出“软件”很硬,“硬件”很软的错位现象,是中国养老宜居建设的“重中之难”。为了更好的推进老城区养老宜居建设,及时反思建设实践中的关键难点和应对策略具有重要意义。

4 三个典型建设实践案例的启示

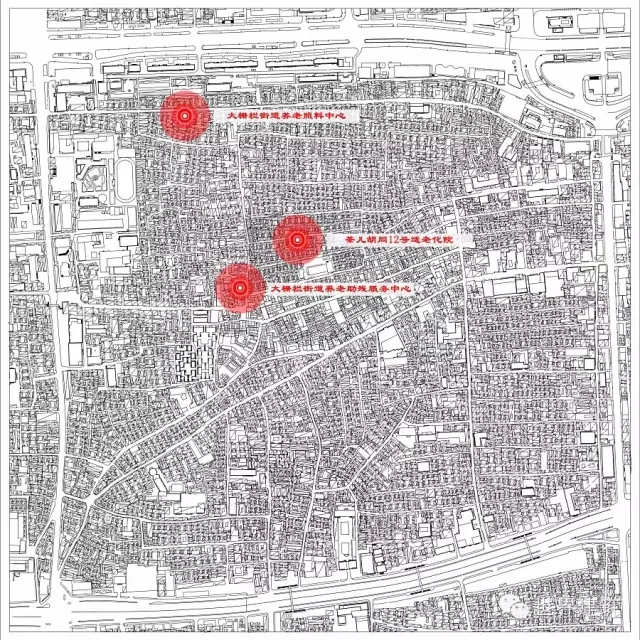

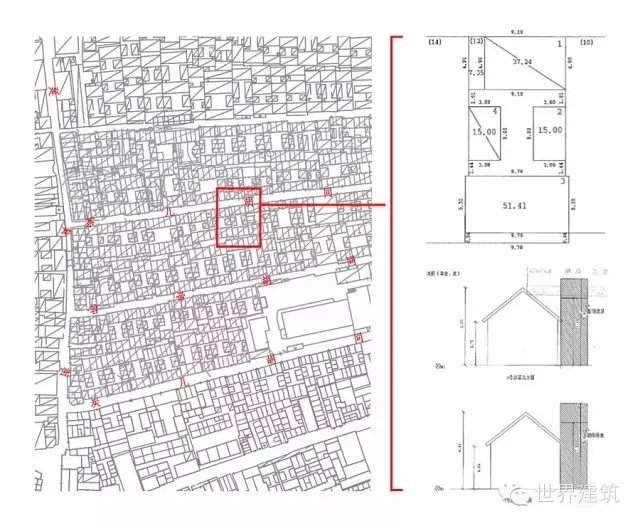

作为典型案例,本文所分析的养老服务设施项目均坐落在北京大栅栏街道(图1)。大栅栏街道地处北京市核心区,紧邻天安门广场,占地面积1.26km2,共有114条胡同街道,是目前保留较为完整的传统片区。区域内共有户籍居民5.6万余人,其中有1.5万余名老年人,占户籍总人口的比例达26.9%。目前,由于大部分中青年居民外迁居住,现有居民以老年人和外地人为主,人口老龄化问题非常突出。大栅栏街道现有传统建筑遗存多为一层的三合院或四合院,建筑年久失修,私搭乱建现象严重,院落公共空间往往面目皆非(图2)。区域内基础设施落后,受到胡同空间所限,至今未能铺设雨水、煤气和供热管网等市政设施,污水系统没有入户,生活十分不便。近期,在政府相关部门的积极推动之下,开展了一系列养老服务设施项目,这些项目规模普遍较小,但服务内容却非常广泛,其中既有居家养老的基本载体——老年住宅,又有机构养老的典型代表——养老照料中心,还有社会养老的核心机构——养老服务中心,几乎涵盖了北京市“9064”养老服务模式的各类典型设施,构成“末梢-节点-中枢”的养老服务网络,具有很强的探索性。

1 大栅栏地区现状总图

2 大栅栏地区环境现状

4.1 案例一之“末梢”——植入民居的微形养老“院儿”

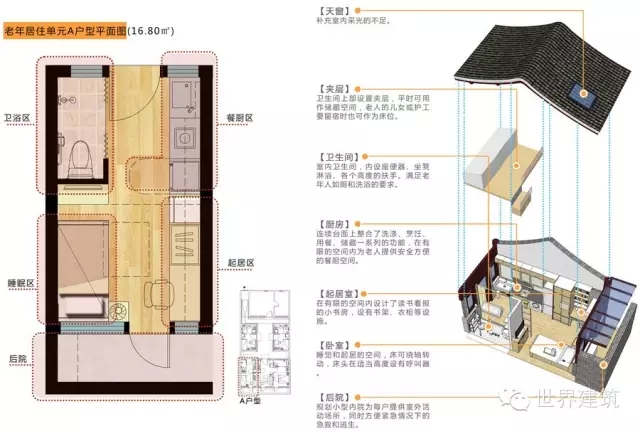

项目类型:传统民居建筑适老化改造

项目规模:15m2(个室),180m2(整院)

功能定位:老年住宅

核心探索:极限空间的“非常”改造策略

(1)项目背景

本项目以在大栅栏地区的一个典型四合院为对象,探索在传统民居建筑中营造安全、健康和舒适的老年人居住环境。大栅栏地区四合院建筑尺度普遍比较小,本项目所在院落面宽约10m,进深约20m;南北房主体建筑开间约3m,进深约5m(图3)。院内原有4户居民,通过腾退,目前尚有两户居住。各户均有部分自建房,原本的院落空间仅剩一条过道的宽度。本项目中适老化设计内容包含两个方面:其一为针对其中一个仅15m2房间的改造;其二为针对院落公共空间的改造。

3 大栅栏地区典型院落图

(2)主要难点

方案前期的入户调查研究显示,大栅栏区域内户均居住面积一般仅有十几平方米,室内外空间狭窄,基础设施缺乏,生活环境恶劣。对于在该区域内生活的老年人来说,存在着极大的安全隐患(图4),项目的主要难点如下:

难点1:公共基础设施落后,没有分户卫生间和厨房。

难点2:院落地面坑洼不平,室内外高差较大,不便通行。

难点3:私搭乱建严重,影响交通安全,晾晒空间不足。

难点4:室内空间局促拥挤,堆放杂物,易造成老年人磕碰。

难点5:自建房严重遮挡光线,室内通风采光不良。

难点6:缺乏必要的安全设施,老年人生活安全度低。

4 现有居住环境问题分析

(3)解决策略

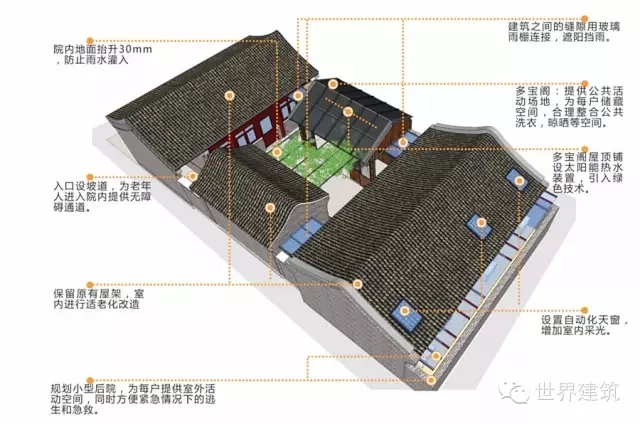

策略1:调整空间布局,设置分户卫生间和厨房;完善基础设施,引入小型独立式生态化粪池,解决市政无法入院的困难(图5)。

策略2:平整院落地面,去除易积水点;高差部位采用坡道过渡,方便老年人行走并达到轮椅自由通行的要求。

策略3:清理占道违章建筑和杂物,恢复原有公共院落和通道,改善晾晒条件,为居民营造安全顺畅的通行和活动空间。

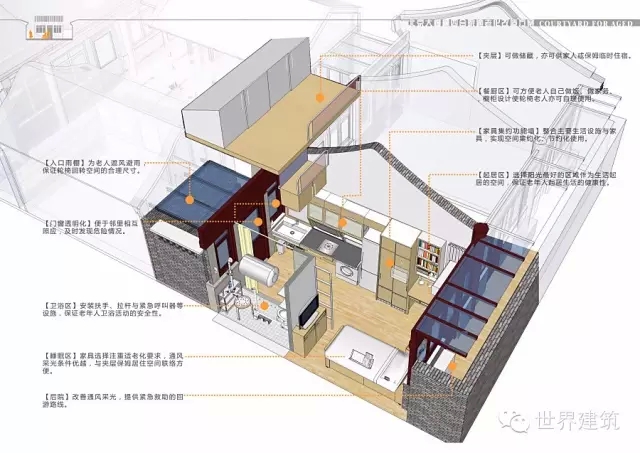

策略4:充分利用室内空间,设置夹层增加面积,方便置物或看护人员临时居住;整合室内设施,疏通交通流线,保证轮椅通行;采用开敞式厨房,卫生间以软质隔断划分,通过空间相互借用,满足轮椅回转需要;设置“家具墙”,集约布置必备家具和设备,最大化利用空间;采用小型化、可移动化家具,方便老年人灵活使用(图6)。

策略5:改善通风采光,做到全明设计;设置天窗,改善日照条件,保证卧床老年人在床上即可晒到太阳。

策略6:引入安全设施,在坡道等重点部位安装扶手,统一窗台、构架和门把手等的高度,形成“隐形扶手”;卫生间和床头等关键部位设置呼叫按钮,连接到门前的报警灯,方便邻里之间相互照应,及时发现老人的安全问题。

5 院落空间适老化改造设计图

6 居住空间适老化改造设计图

(4)实践反思

老年住宅是养老服务体系伸向各家各户的“末梢”,四合院适老化改造是老城区发展居家养老的重要载体之一,鉴于其基础条件的特殊性,亟需加强针对性研究与设计。通过实践,笔者还有一个大胆的设想:根据目前的院落规模,可容纳4~6位老年人居住,正好符合设置1位看护人员的合理比例,今后如果此类模式发展起来,可形成渗入居民家中的微型养老“院儿”,有效解决老城区用地不足的问题。 □(正文节选)